婚姻就像一座围城,围城外的人想进来,围城里的人想出去。相信大多数人对这句话是耳熟能详的,它是“文化昆仑”钱锺书先生的代表作小说《围城》里的经典句子。

的确,在婚姻的围城中,城外的人远远望城内,城内烟雾弥漫,被一种神秘笼罩,想象中是祥云悠悠,仙乐飘飘,花香鸟语,流水青松,风景无限,欣赏风景必须千方百计冲进城内;而城内的人却认为熟悉的地方是没有风景的,梅花香在城外的小道旁,痛苦时只有到城外掬一捧清泉才能洗去忧伤。

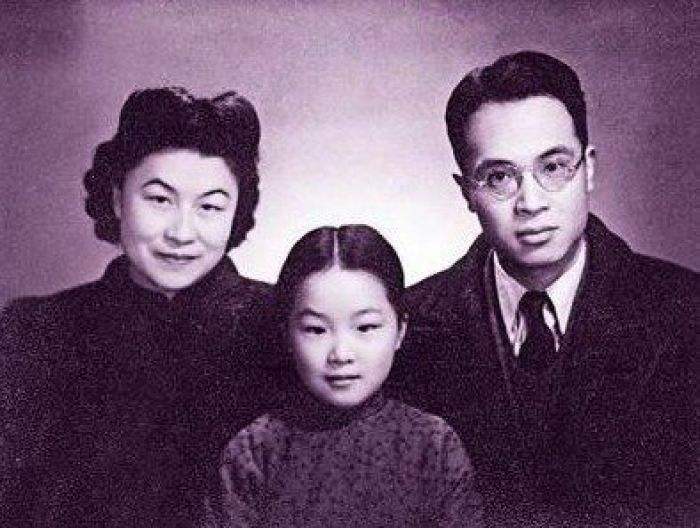

但是,作为《围城》的作者钱锺书先生却与她的妻子、著名的翻译家杨绛女士,共同构建了一座充满幸福的围城,一座两人永远都不想出去的围城。

古月堂外的初见

1932年的春天,清华大学的校园春意盎然,花香袭人。杨绛去看望同来清华借读的老同学孙令衔,孙令衔也正要去看望表兄,而其表兄正是当时已是清华名才子的钱锺书。

所以,钱锺书与杨绛的一见倾心,是在清华大学的学生宿舍古月堂的门口。

后来,杨绛和钱锺书都追忆了此次机缘巧合的初见。杨绛在《记钱锺书与<围城>》中也追述了她对钱锺书的第一印象:

初次见到他,只见他身着青布大褂,脚踏毛布底鞋,带一副老式眼睛,满身儒雅气质。

在中年时期,钱锺书在诗歌里也描述了这次初见的情景:

頡眼容光忆初见,蔷薇新瓣浸醍醐;

不知腼洗儿时面,曾取红花和雪无。

可见当时杨绛“蔷薇新瓣浸醍醐”的红润脸庞,给钱锺书留下了多么深刻而美好的印象!

之后,两人便开始交往。期间,钱锺书鼓励杨绛报考他所在的清华大学的外文系研究生,并时常给予帮助辅导。

1933年,杨绛通过一年的努力自学和钱锺书的悉心辅导,果然一考而中。

两人的感情也在清华大学甜蜜的相处中,迅速升温,两颗年轻的心愈靠愈近了。

情投意合的“闪婚”

1933年初秋,钱锺书从清华大学毕业后回到无锡老家,暂时不能与杨绛见面。

相思的煎熬使钱锺书变成了一个多愁善感的诗人,期间他创作了不少具有李商隐风格的爱情诗,比如:

依穰小妹剧关心,髾瓣多情一往深;

别后经时无只字,居然惜墨抵兼金。

这是钱锺书对杨绛回信不多的“抱怨”,可见钱锺书对杨绛的想念。虽然钱杨二人频繁通过书信谈情说爱,实际上双方都未告知父母。

然而,无巧不成书,杨绛给钱锺书的一封信,被钱父钱基博拆开,信上的内容是这样的:现在吾两人快乐无用,须两家父母、兄弟皆大欢喜,吾两人之快乐,乃彻始彻终不受障碍。

至此,两人的恋情大白于双方家人面前,钱家觉得杨绛“乃如意媳妇也”,而杨父对钱锺书的印象也极佳,视如“乘龙快婿”。

1933年,钱锺书和杨绛在苏州订婚。此时,钱锺书移居上海,在私立光华大学任教。杨绛则仍回北京清华,继续完成研究生学业。

1935年初,钱锺书完成了光华大学任教的服务期,参加了出国留学考试。学识渊博的他以最高的总成绩,成为了唯一的英国文学专业录取生。此时,钱锺书希望自己的未婚妻杨绛与自己一同出国。

杨绛知道钱锺书从小生活在优渥的环境里,对日常生活不善自理,如果自己与他一同出国,还可以照顾他。另外,同去的话,两人也免受两地相思之苦。因此,两人决定在出国前,结婚。

1935年的7月,钱锺书和杨绛在苏州庙堂巷杨家大厅内,举行着西装婚纱、伴乐队演奏的西式特点的典礼。

礼毕客散之后,二人迅速换装,带上出国的行李,由钱家人接到无锡七尺场钱家,举行了叩头鞠拜的中式仪式。

自此,钱锺书和杨绛结为伉俪,携手走进了幸福的围城之中。对钱锺书有独到研究的胡河清说:钱锺书杨绛伉俪,可以说是中国当代文学中的一双名剑。钱锺书如英气流动之雄剑,常常出匣自鸣,语惊天下;杨绛则如青光含藏之雌剑,大智若愚,不嫌锋刃。

异国他乡的甜蜜

新婚燕尔,钱锺书和杨绛便启程远赴英国。

他们在海上整整漂流了一个多月,二人似乎有说不完的悄悄话、知心话,日子也过得不怎么寂寞。

当然,新婚夫妻是要有磨合的过程,在船上二人发生了一辈子唯一的一次争吵。原因只是为了一个法文“bon”的读音。杨绛说钱锺书的读音带有乡音,钱不服,两人都说了许多伤感情的话。

最终两人讲和后,都觉得吵架很无聊,便讲定以后两人要共同商量,商量不妥,各持异议,不必求同。此后,两人再也没有商量不通的事情了。

到达英国后,钱锺书入牛津大学埃克塞特学院,攻读文学学士学位。为了节省学费和食宿费用,杨绛在牛津作了旁听生,借住在一个叫老金的人家里。

不久因为饮食习惯的问题,二人搬了出来,租住了一名爱尔兰人的房子。搬到新居的第一天早上,因搬家极度劳累的杨绛没有早醒,向来“拙手笨脚”的钱锺书竟然大显身手,把自己亲自做的,有黄油、果酱、蜂蜜的“西式”早餐,用小餐桌直接端到杨绛的床前,蜜味的早餐、蜜样的情意,让身在异国他乡的杨绛满心幸福!

当然,料理日常生活繁琐的人还是杨绛。

钱锺书想吃红烧肉,国外买不来必备的配料。杨绛就多次“试验”,用雪利酒代替黄酒,也做出了像模像样的红烧肉,钱锺书吃得高兴,杨绛心里更高兴。

当然,杨绛的辛劳钱锺书看在眼里、疼在心里。便幻想着仙人能给一副“辟谷方”,可以不用吃饭而长命百岁,为此还赋诗一首:

卷袖围裙为口忙,朝朝洗手做羹汤;

忧卿烟火熏颜色,欲觅仙人辟谷方。

四句诗读来情意浓郁,趣味盎然。

1937年5月,他们爱情的结晶----女儿钱瑗出生。躺在医院里杨绛当然不能再照顾钱锺书的饮食起居了。

被“宠坏”的钱锺书,每天到医院探望杨绛时,经常苦着脸对杨绛说“我做坏事了”:今天是打翻墨水瓶,染了房东的桌布;明天是弄坏了门轴,门上不了锁;后天是额骨上长了一个大大的疔,疼痛难忍。

产后虚弱的杨绛,每次都微笑着回答六个字“不要紧,我会洗”、“不要紧,我会修”、“不要紧,我会治”。

尽管在牛津的生活忙乱繁重,天生带有几分“痴气”的钱锺书,偶尔的痴性发作,还为生活增添了几分欢乐。一次,杨绛午睡未醒,童心未泯的钱锺书便想趁机给她画个大花脸。刚落笔,便惊醒了杨绛。

没想到脸上的皮肤比宣纸还吃墨,杨绛把脸皮洗到快要破了,才勉强看不出墨痕。“理亏”的钱锺书再也不搞恶作剧了,而是画了一幅杨绛的肖像,上面画上眼镜和胡子,聊以过瘾。

1938年,钱锺书和杨绛带着一岁多的钱瑗,乘坐法国邮船阿多士Ⅱ号回国。与他们同行的还有外交官和诗人冒效鲁。冒效鲁有一首诗反映了与钱杨一家三口在旅途中的“狼狈”和自乐的情景:

凭栏钱子睨我笑,有句不吐意则那;

顾妻抱女渠自乐,丝丝乱发攒鸡窝;

夜深风露不相容,绿灯曼舞扬清歌。

喧呶聚博惊座客,倾囊买醉颜微酡。

钱锺书的神态和船上的情景,在诗中可谓呼之欲出。杨绛怀里抱着婴儿,钱锺书满头乱发,像乌鸦做的窝。

经过二十多天的颠簸,他们才上了岸,上船时胖乎乎的“瓷娃娃”钱瑗,下船时已经成了一个瘦弱的小婴孩,夫妻俩心疼的不得了。

动荡年代的坚守

此时的国内,北大、清华、南开三所大学南迁昆明,联合组成“西南联合大学”。回国后,钱锺书辗转赶赴昆明,到西南联大任教,杨绛带着钱瑗回到上海。

当时钱家和杨家都逃难避居在上海,居处都十分狭小。杨绛母女有时挤居在杨家,有时挤居在钱家。

此时,杨绛应振华女校校长王季玉的邀请,担任了振华女校上海分校校长,低调的杨绛勉为其难,自谓“狗耕田”。

此段时间内,钱杨只能靠鱼雁传递信息,倾诉思念之情。后来,钱锺书因故辞去西南联大的工作,到湖南蓝田国立师范学院任教。

1941年钱锺书辞湘返沪,像“痴汉等婆娘”一样等待重返西南联大任教。失去工作的钱锺书只能和杨绛厮守上海,苦度沦陷生活。

1942年春,钱锺书才被上海震旦女子文理学院聘为教授,拮据生活稍有缓解,屡遭厄运拨弄的一家人,终于能生活在一起了,日子虽然艰苦,却是一家人同甘共苦,钱锺书发愿:从今以后,咱们只有死别,不再生离。

在这苦难的岁月里,杨绛笔耕不辍,写出了《称心如意》和《弄假成真》两部话剧双璧,就在杨绛的话剧创作如日中天之时,为了满足钱锺书“想写一部长篇小说”的愿望,杨绛甘愿放下一切,作钱锺书的“灶下婢”。

小说《围城》是1944年动笔,1946年完成。

杨绛在《记钱锺书与<围城>》中,记录了这段故事:

有一次,我们同看我编写的话剧上演,回家后他说:“我想写一部长篇小说”。我大为高兴,催他快写。那时,他正偷空写短篇小说,怕没时间写长篇。我说不要紧,他可以减少授课的时间,我们的生活很省俭,还可以更省俭。恰好,我们的女佣因家乡生活好转要回去。我不勉强她,也不另觅女佣,只把她的工作自己兼任了。劈柴生火烧饭洗衣等等我是外行,经常给烟煤染成花脸,或熏得满眼是泪,或给滚油烫出泡来,或切破手指。可是我急切要看锺书写的《围城》(他已把题目和主要内容和我讲过),做灶下婢也心甘情愿。

这种“灶下婢”的精神,可敬可爱,令钱锺书也无比感动。

正如其在《围城》序言中所写的:

这本书整整写了两年。由于杨绛女士不断地督促,替我挡了许多事,省出时间来,得以锱铢积累地写完。照例这本书该献给她。

艰难岁月的相扶

1949年5月,钱锺书和杨绛接到清华大学的聘函。两位曾结缘于清华,并在此度过了终生难忘的学生生涯,如今他们又双双回到母校,执掌教鞭。

钱锺书主要指导研究生,杨绛是兼职教授。当时,钱锺书和杨绛除了上课、办公、开会之外,两人总是形影相伴,深居简出,晚上的空余时间对他们来说,是青灯摊卷的好时光,他俩不愧是一对“读书种子”。

1952年下半年,由于院系调整,清华大学变成了一所纯工科性质的高校。因此,在1953年年初,钱锺书和杨绛被调整到北京大学文学研究所,由教授变成了研究员。

之后又经历了一场考验,两人都默默忍受,彼此更加体贴,互相照应,尽力从煎熬中享受生活情趣。当时社科院朱寨的一段回忆中曾这样记述:

当年的中关村,真是名副其实的郊野风味。树木郁郁葱葱,田园绿荫,特别是夕阳余晖中,景色更是宜人。此时,钱钟书先生和杨绛女士正在田间道路上并肩散步。

次年10月下旬,钱锺书和杨绛按照文学院的安排来到北京郊区下乡。期间,钱杨二人只能书信往来,以慰牵挂。杨绛后来也回忆了这件事:

默存在家的时候,三天来一信,两天来一信,字小行密,总有两三张纸,同伙唯我信多,都取笑我。我贴身衬衣上有两只口袋,丝棉背心上又有两只,每袋至多能容纳四五封信。我攒了不到二十封时,肚子上左边右边尽是硬邦邦的信。

很可惜,这些珍贵的信并没有保存下来,全由火神“收藏”了。其实这些信谁都读得,既不肉麻,也绝无见不得人的话。但是,杨绛在经过前几次“事情”之后,已经有点儿“神经质”了,很害怕将来“白纸黑字、百口莫辩”。

所以,信攒的多了,只好硬硬心肠,付之一炬。后来,杨绛常常后悔自己毁了“默存一辈子写的最好的情书”。

痛彻心扉的别离

1977年上半年,经历过又一场人生考验之后,钱锺书和杨绛仍在中国社会科学院里工作。1978年钱锺书的巨著《管锥编》正式出版。此时的杨绛除了继续文学研究和翻译之外,还创作了大量的散文、小说,迈上了又一个著译巅峰。

随着岁月的流逝,钱锺书和杨绛年事渐高,身体状况开始走下坡路。1994年开始,钱钟书的身体一直欠佳,始为膀胱部位癌变,后又发现右肾萎缩坏死。

在钱锺书住院的近两个月里,杨绛在病房里放了一张床,日夜服侍。

医护人员和亲朋好友都让她回家休息休息,暂由别人照看一下,她却一往情深地说:钟书在哪儿,哪儿就是我的家。

病中的钱钟书,也十分心疼杨绛,劝她回家做休整。晚上钱钟书失眠,杨绛陪坐,两人轻声夜谈。

钱锺书拉着杨绛的手说:“你不失眠,最近睡的挺好,白天一累,夜里打呼噜打得跟咱家原先养的猫似得......你告诉浙江文艺,他们不是让我给你的散文集题字吗?我写。”伉俪感情之深笃,于此可见。

此次病愈之后,钱锺书又多次住院,杨绛一直陪在身边。在钱锺书不能进食的情况下,杨绛每天在家里熬好鱼汤或鸡汤,送到医院里,以便与医院的营养液合在一起。

祸不单行,钱锺书还在病床上,1996年上半年,钱瑗又因肺癌晚期住进了医院。

八十多岁的杨绛两处奔波,心力交瘁。

病来如山倒,1997年3月钱瑗病逝。

白发人送黑发人,是何等沉重的打击!但是,想想还在病榻上的丈夫,已经孱弱如纸片人的杨绛,将失女之痛深藏,打起精神,全身心地照顾钱钟书。

但是,再好的照顾、再深的眷恋也未能挽留住丈夫的性命,1998年12月钱钟书也撒手人寰。

弥留之际,杨绛始终陪在钱锺书身边,不停地用家乡无锡话在他耳边安慰。钱钟书停止呼吸,杨绛亲吻他的额头,久久地贴着他的脸颊。

按照钱钟书的遗愿,杨绛为钱锺书举办了非常简朴的葬礼。

在钱锺书的遗体被推进火化间时,旁人劝她离开,她说:“不,我要再站两分钟”。相濡以沫一生的伉俪,就此阴阳两隔。痛彻心扉的杨绛,只能默默地凝视丈夫最后‘两分钟’”。

似海深情的绵延

死者如生,生者无愧。

1998年钱锺书去世之后,杨绛还是在为丈夫活着。

年近九旬的她,用无数个日日夜夜,将钱锺书留下来的零散而残破的手稿,一张一张精心拼贴起来,井井有条地整理好,并陆续付梓。

2013年,102岁高龄的杨绛得知香港的收藏人要公开拍卖钱钟书生前的“书信手札”。

杨绛认为书信是丈夫的个人隐私,坚决予以阻止,叫停拍卖。

为此,杨绛不惜诉至法院,此事以拍卖公司的撤拍作为了结。

这个百岁老人再次以顽强不屈的精神,尽显“护夫”深情。

早年,钱钟书为感激妻子,在短片小说《人·兽·鬼》出版后,在自留的样书上写下这样一句话:

赠与季康,绝无仅有结合了各不相容的三者:妻子、情人、朋友”,这是何等深情、何等中肯的评价!

恩爱夫妻,撒手永诀,时间倏忽,转瞬十年。苏轼有词《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》:十年生死两茫茫。不思量。自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。夜来幽梦忽还乡。小轩窗。正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

短短的百十字,深切地表达了苏轼对已故爱妻的深切怀念。

失去钱钟书的杨绛,形影相吊,过去的点点滴滴,不断地浮现在眼前,在那些琐碎里,凝结着化不去的深情。

红尘中爱的最高境界是什么?

执子之手是一种境界,相濡以沫是一种境界,生死相许也是一种境界。

在这世上有一种最为凝重、最为浑厚的爱,叫相依为命、不离不弃。那是天长日久的渗透,是一种融入了彼此之间生命中的温暖。

2010年10月,杨绛在中秋节期间写下了《忆锺书》的诗句,道出了对丈夫无限的怀念:

与君结发为夫妻,坎坷劳生相提携。

何意忽忽暂相聚,岂已缘尽永别离。

为问何时再相见,有谁能识此天机。

家中独我一人矣,形影相吊心悲凄。

2014年,杨绛在上海《文汇报》发表了《钱锺书生命中的杨绛》。

我最大的功劳,是保住了钱锺书的淘气和那一团痴气,这是钱锺书最可贵之处。他淘气、天真,加上他过人的智慧,成了众人心目中博学而又风趣的钱锺书。

每项工作都是暂时的,只有一件事终身不改,我一生是钱锺书生命中的杨绛。这是一件非常艰巨的工作,常使我感到人生实苦。

但苦虽苦,也很有意思,钱锺书承认他婚姻美满,可见,我的终身大事业很成功,虽然耗去我不少心力和体力,不算冤枉,钱锺书的天性,没受压迫,没受损伤,我保全了他的天真、淘气和痴气,这是不容易的。

2016年5月25日,杨绛在北京病逝,享年105岁。

人间再无“我们仨”!

在使人悲伤和悸动之余,令人欣慰的是“我们仨”,终于团聚了,再也不用分别!

杨绛在2011年百岁之时,接受了《文汇报·笔会》的访谈,说过这样一段话:

我是一位老人,净说些老话。

对于时代,我是落伍者,没有什么良言贡献给现代婚姻。

只是在物质至上的时代潮流下,想提醒年轻的朋友,男女结合最最重要的是感情,双方理解的程度,理解深才能相互欣赏吸引、支持鼓励,两情相悦。

我以为,夫妻间最重要的是朋友关系,即使不能做知心朋友,也该是能做得伴侣朋友或相互尊重的伴侣。

百岁老人,百字箴言,字字玑珠,句句真情。

在这样一个滥情的年代,我们庆幸还有这样真挚浓烈的爱恋、这样情深意坚的伉俪,值得我们永远膜拜和祭奠。

作者:温暖前行

来源:少读红楼

编辑:迂府书生

评论