“你是谁?”

“我是中国最后一个皇帝。”

“用什么证明?”

溥仪走向龙椅,从下面拿出蝈蝈笼,笑得像个孩子。

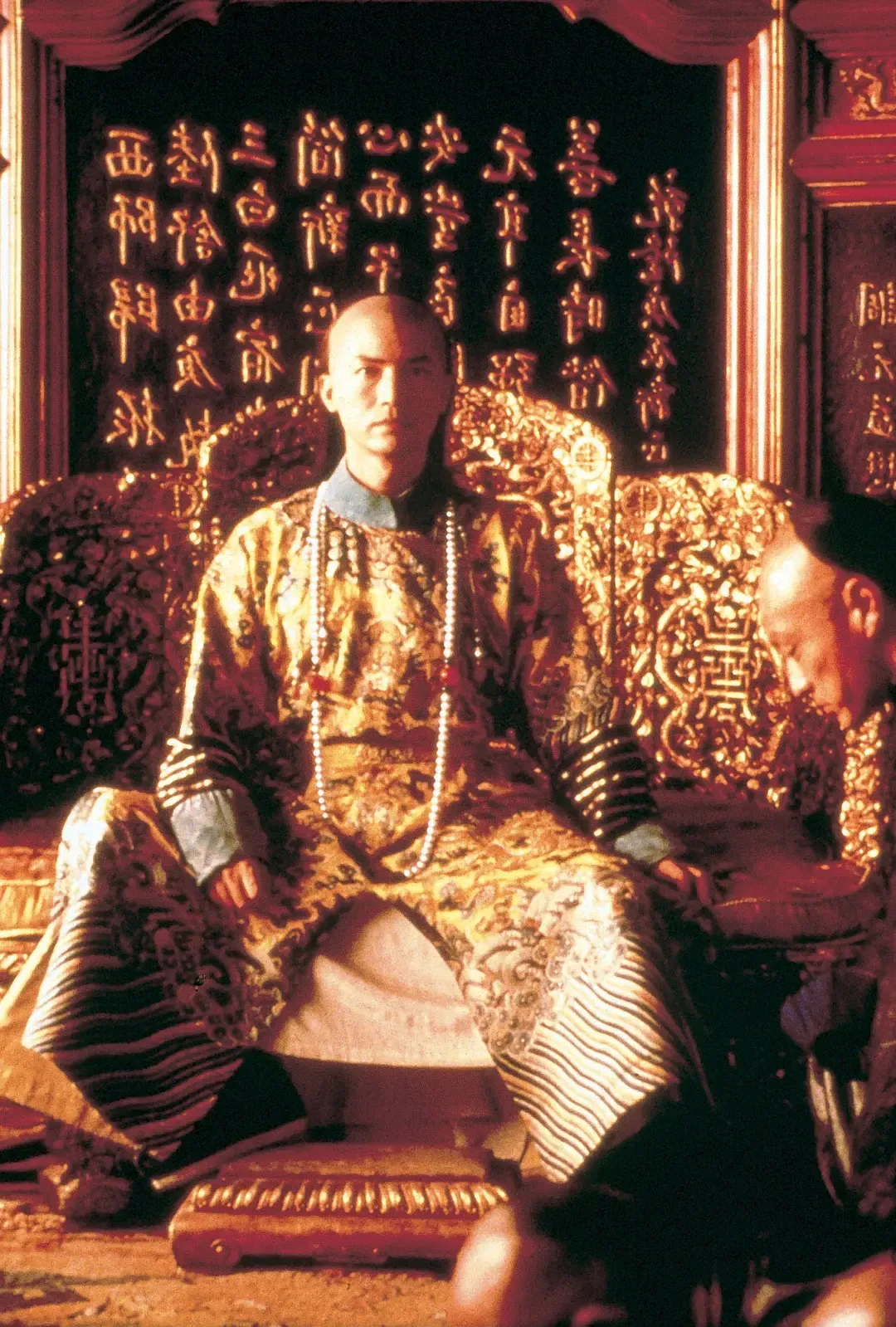

这是电影《末代皇帝》中的一个桥段,却让人哑然失笑。

一个高高在上的九五龙尊,被逼退位,沦落成了日本人的傀儡,做着复辟的春秋大梦,一生颠沛流离。

溥仪是不幸的,身世浮沉雨打萍,赶上大厦将倾,目光所及皇族的绮丽浮华,都是气数已尽的模样。

历史的殇,是他的命,却更是后宫女子的劫。

眼瞅着盛世繁华化为泡影,是继续依附着虚名葬身,做一生的囚徒,还是斗胆一不做二不休,杀出一条自由的血路?

这世间,从来没有最好的答案。

婉容和文绣,末代皇帝溥仪身后两个权力顶峰的女人,她们在乱世之中的沉沦与挣扎,她们的叹息与洒脱,她们的困顿与惨烈。

两种抉择,两种归途。

一朝选入君王侧,得宠忧移失宠愁

婉容与文绣,大清最后的皇后与皇妃。

人如其名,一个是灿若桃花,一个是静若秋水。

婉容

1922年12月1日,紫禁城里张灯结彩,热闹非凡,到处都充满了喜气。

这一天,17岁的婉容披上凤冠霞帔,嫁进深宫,成了天下母仪的皇后。

就在这前一天,14岁的文绣被迎进宫中,封为淑妃。

两位妙龄少女,尚在懵懂的年龄,便成了百官朝拜的对象,一时风头无两。

但骨子里,婉容与文绣是截然不同的。

文绣

一个是红玫瑰,一个是白玫瑰,溥仪爱得也摇摆不定。

但相较于文绣的保守,受过西方教育的婉容,在思想上和溥仪更契合一些。

他们侃侃而谈,在偌大压抑的深宫聊以慰藉;

他们一起出入重要场合,一起打球骑车,一起学习西餐用餐礼仪……

电影《末代皇帝》中的溥仪与婉容

与备受宠爱的皇后婉容相比,一同入宫的文绣显得落寞了很多。

起初,溥仪也很喜欢才气过人的文绣,经常和她交流诗文,还请了专职汉文和英文老师教授她。

他在自传《我的前半生》中,提到文绣的一篇文章《哀苑鹿》,赞其文笔秀雅,立意不凡:

春光明媚,红绿满园。余偶散步其中,游目骋怀,信可乐也……

然野畜不畜于家,如此鹿于囿内不得其自行,犹狱内之犯人,非遇赦不得出也。

庄子云:宁其生而曳尾于涂中,不愿其死为骨为贵也。

可是,文绣骨子里的三从四德,与溥仪所向往的西方文化大相径庭,慢慢地话不投机,分到的宠爱就更薄了。

有一次,溥仪送予文绣一尊白玉弥勒佛,形态很怪异。

很长时间,文绣都很疑惑,不解其中深意。

忽然有一天,文绣终于悟出了这尊弥勒佛的含义,抱脚闻臭,闻臭不就是——文绣么!

这般明里暗里的嘲讽之后,文绣心里也生了芥蒂,少女最初怀揣着那份对丈夫的爱也一点点消逝,连同她初入宫时眼里闪烁的光芒。

现存的照片,都很少看到有文绣的身影。

仅有的几张,文绣也是在角落里,郁郁寡欢的样子。

她曾在诗中哀怨道:“拥被难成梦,萧萧一夜风。浊醪聊自饮,朝日照窗红。”

婉容受的荣宠每多一分,文绣心里的不甘就徒增一分,寥落凄冷之境,窥见一斑。

三毛曾说:如果你给我的,和你给别人的一样,那我不要了。

这时的文绣,还做不到这般清澈觉醒,哪怕是坠落泥潭,她更多是不被怜惜的痛苦与无助。

她还渴望爱,渴望被爱,她对这个薄凉的皇帝和世界,还是有一丝温暖的念想的。

此情应是长相守,你若无心我便休

作家张小娴在《荷包里的单人床》写道:嫉妒可以独立存在,但是爱,必然和嫉妒共存。

世间哪个女子,能眼睁睁地看着自己所爱之人与别的女子恩爱承欢?

人性都是欲望、野性、血性的,这就注定三个人的情爱里,一个人必将被惨烈地吞噬。

溥仪后来在回忆录也承认,他对文绣心中是有亏的。

就像溥仪自己说的,“差不多我总是和婉容在一起,而经常不到文绣所住的地方去。”

十二楼中尽晓妆,望仙楼上望君王。

文绣的望眼欲穿,换来的是一次次的心寒和失望。

溥仪被迫离开皇宫后,迁居天津,他与婉容同住二层,让文绣自己单住一层。

不论是游玩拍照,还是会客聚餐,溥仪都只会和婉容出双入对。

最浪漫的一次,溥仪送给婉容一块钻石手表,在手表后面刻了“I LOVE YOU”。

溥仪对婉容的浓情与蜜意,每一分毫,文绣都看在心里。

只不过,那每一滴甜蜜,都像锋利的针尖碾过文绣的心底,每一处针脚下,都早已是千疮百孔,渗着殷殷血渍。

婉容从小在天津长大,对环境很熟悉,过得如鱼得水。

她一改宫中装束,烫卷发,穿旗袍,各种置办高档首饰,成为租界中的“摩登女性”。

文绣看后,也很受刺激,就跟赌气似的也要买。

一后一妃,闹得不消停,溥仪夹在中间,被烦得焦头烂额。

后来,他下令不准文绣在公开场合露面,自己却带着婉容逛遍了所有百货公司。

他们有多纵情,文绣便有多痛苦。

可文绣的痛苦在溥仪看来,就是矫情,就是造作,就是不甘于妃位,故意与他为难。

除夕晚上,备受煎熬的文绣终于拿起剪子,狠命地捅向自己的肚子,幸好被太监发现拦了下来。

溥仪听后,只潦草地打发了一句,“不用理她,她惯用这种伎俩吓唬人,谁也不要理她。”

溥仪愈发凉薄,婉容就愈发地作践。

婉容天天让溥仪发誓不爱文绣,甚至连设坛扶乱也要求写上“万岁(溥仪)与端氏(文绣)并不真心实意”的“吉利语”。

有一回,婉容又到溥仪面前告状,说文绣瞧不起自己,向自己吐口水。

溥仪压根不听文绣的辩解,直接让太监传旨:“淑妃目无尊卑,辱骂皇后,古来无你这等之人,大清二百多年无你这等不知礼数之人。”

眼瞅着事业上,她极力规劝溥仪放弃“复辟帝业”,却换来声声斥责;爱情里,她半辈子忍辱负重,却发现所托终非良人,尝尽爱的悲苦滋味。

她哭干了最后一滴泪,走了。

只留下了一封信:

事帝九年,未蒙一幸,孤衾独抱,悲泪暗流,备受虐待,不堪忍受。今兹要求分居。溥应于每月若干日前往二次,实行同居……否则,离婚……

为这次惊世出逃,文绣做好了万全的准备。

她在外边请好了律师,她带走了细软首饰,她亲手终结了前半生,要换回后半生一条活路。

亦舒曾说:活着,要紧的是姿态。

文绣做到了。

红颜未老恩先断,几个春来无泪痕

张爱玲在《红玫瑰与白玫瑰》中写道,

也许每一个男子全都有过这样两个女人,至少两个。

娶了红玫瑰,久而久之,红的变成了墙上的一抹蚊子血,白的还是床前明月光;

娶了白玫瑰,白的便是衣服上沾的一粒饭黏子,红的却是心口上一颗朱砂痣。

文绣离开后,溥仪把他遭受奇耻大辱的矛头指向婉容,认为是她的妒忌把文绣赶走。

一夜之间,婉容成了弃妇,彻底失宠。

奢华的高墙深院,昔日的温存早已付诸东流,只有漫无边际的冰与冷。

拥挤的爱情纠缠里,终于只剩婉容一人了,她每日看着自己的影子、自己的脸、自己的手。

她发现,那一缕缕卷曲的浓烟才是世界上最好的慰藉。

那里有另外一个世界,那里歌舞升平、盛世繁荣。

那里她还是天底下最尊贵的女人,还有她曾经拥有的为之怦然心动的爱情。

她开始靠鸦片度日。

伪满后期,婉容每天要吸食二两烟土外加80支香烟。

在鸦片的催化下,她原本压抑的欲求也彻底释放了。

她抛下皇后的荣耀,与侍卫私通,并“大逆不道”地怀了侍卫的孩子。

溥仪发现后勃然大怒,他眼睛里早已没有半点曾经的柔情。

他望着那个刚刚出生半个小时的女婴,轻蔑地说道,“扔了吧!”

一声令下,一个尚在襁褓之中的可怜小人儿就被扔进滚烫的火炉中。

只一会功夫,孩子的啼哭声就没了,只剩下烧灼声在空气残喘回荡。

可怜婉容还一直蒙在鼓里,心心念念地给哥哥打钱,祈祷能抚育好自己的孩子,但孩子早已不在人世的消息还是传到了她的耳中。

她最后一丝希望也燃尽了,她精神崩溃,彻底疯了。

溥仪的“福贵人”李玉琴后来见到婉容时,惊恐咋舌,她形容道:

她枯瘦如柴、人不人、鬼不鬼,目光呆滞,脸色青白,沉迷吸食鸦片,病得最厉害的时候两腿都下不了床。

她有病,来月经自己都不能处理,把被褥、衣服弄得很脏,屎尿、月经都有,都有臭味了……

一个面容姣好、雍容华贵的贵妇,就这样,活生生地溃成了形如枯槁的疯子。

1946年,婉容死在延吉的监狱中。

狱警只用了一卷破草席将她卷起来,扔进山岗,至今尸骨无存。

和婉容凄惨的结局相比,出逃的文绣也算落得“善终”。

离开溥仪的文绣,为求生计,干过国文老师,街头卖过香烟,报社当过校对……

1947年,38岁的文绣在报社社长的介绍下,与40岁的退伍军人刘振东结婚。

日子虽然过得清贫,两人却相濡以沫,剩下的短暂光景里,总算有过凡人的情爱与欢喜。

最起码,比起婉容来说,还是要好上很多倍。

至少,在人生终点,她还是被上天眷顾过一回。

歌里都唱红颜命薄,想想哪是红颜祸害的,说到底,不过是一朝选在君王侧,才命不由己罢了。

作为末代皇后,婉容是绝色的,她的一生高开低走,好似《桃花扇》中所唱:“眼看他起朱楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了。”

她艳压群芳,母仪天下;她谈笑觥筹,羡煞旁人;她自甘堕落,惨死狱中。

作为末代皇妃,文绣是卑微的,她做小伏低,注定仰人鼻息,只能祈求在从皇后的万千宠爱里分得一杯羹,护着自己及满门周全便是大幸。

她技不如人,倍受奚落;她万念俱灰,心生离意;她不理世俗,活出真我。

《了凡四训》里有一句话,“命由我作,福自己求”。

对比末代皇后皇妃这一生,也隐隐理出了这一条命运线。

适时的止损,才是一种自救,痛一时,幸一世。

适时的决绝,才是一种反击,退一步,换一生。

作者 | 喻子墨,英美双硕,码字工作者。

图片 | 《末代皇帝》剧照、网络(如有侵权,请联系删除)

评论