07

收藏,是为了共享

从上海逃到北平,从银行经理转身故宫委员。

正儿八经做上喜欢的事,也遇到些正儿八经志同道合的人。

王世襄就是其中一个。

王世襄,后来成了“京城第一玩家”。

这是后话了,当时王世襄就是一实习生,张伯驹是他大领导。

王世襄想检验自己的收藏方法靠不靠谱,得有一件流传有绪的名人手迹做样本。

最近又最理想的就是张伯驹的《平复帖》。

但以《平复帖》的稀贵程度,以他跟张伯驹的关系,张伯驹不借,太正常不过。

但当王世襄跟张伯驹开口,张伯驹就起身打开抽屉的暗格,拿出《平复帖》,说:“你一次次来我家看《平复帖》,太麻烦了,不如拿回家去,仔细地看。”

王世襄受宠若惊,小心翼翼捧回家,没一个月就捧回来归还。

张伯驹拍拍他的肩膀:“不用急,你仔细研究了吗?”

收藏费尽千金,耗尽心力,千辛万苦。

收藏,不是为了据为己有,而是为了更多国人能共享国宝。

借给同道中人,一点也不吝惜,你喜欢就拿去,这是贵族张伯驹。

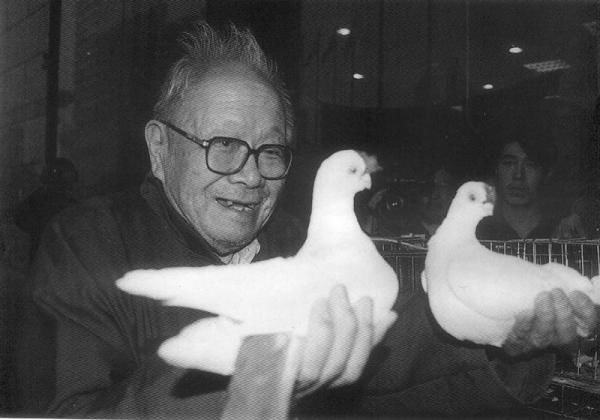

王世襄

08

倾家荡产,卖夫人的首饰,也要收藏

1924年,溥仪被逐出京城。

原来藏在皇宫的历代珍贵书画被洗劫一空。

隋朝展子虔的《游春图》落入京城装裱名家马霁川手上。

《游春图》是“唐画之祖”,历史价值和艺术价值极其高。

《游春图》

四十年代,《游春图》重出江湖,马霁川开价800万。

要不赶紧买下,它的命运就跟当时其他名画一样,流到海外。

张伯驹心里那个急呀,他跟故宫博物院马衡院长说:“如果国家能出钱回购《游春图》,这时候出手最合适。”

马院长批复很快就来了:“战乱时期,故宫也没钱,有心无力。”

张伯驹没办法,找中间人跟马霁川谈价格,好不容易,人家同意220万就出手。

但张伯驹哪来220万?

没办法,把自家住的房子——原来大清太监李莲英私邸给买了,无家可归也只凑到130万。

还差90万,实在借不到钱了,就把自己的字画做抵押,请中间人做担保。

马祭川关键时候又反悔:“不再加20万,这《游春图》我不卖了!”

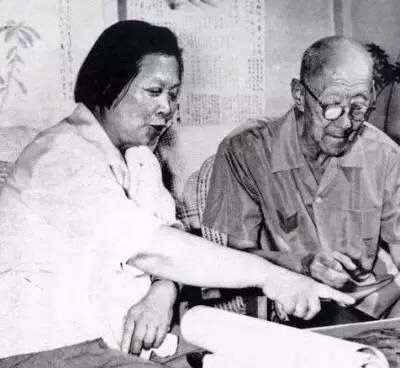

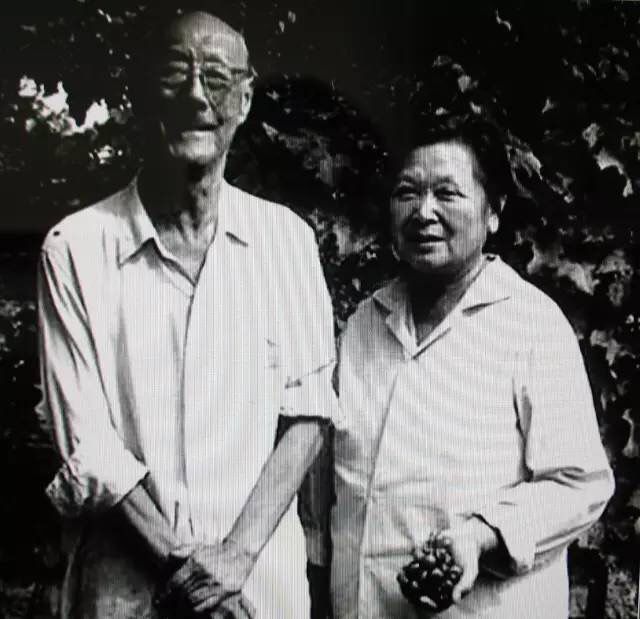

晚年潘素和张伯驹

张伯驹真的急了,真的没钱。

全家上下还值点钱的,就是夫人潘素的陪嫁首饰了。

“夫人,你就当了你的首饰,给我买《游春图》吧?”

张伯驹跟潘素撒娇。

潘素不答应:“我的家底,得留着。房子这一眨眼就给你当了,我们明天吃啥,住哪?”

张伯驹看潘素一脸正经,撒娇是没用了,就势倒地,打滚撒泼。

潘素一开始不理他,看张伯驹老半天不起来,白了他一眼:“五十多岁的人了,跟个孩子似的。”

张伯驹一看成功引起夫人的注意,立马说:“好夫人,你就卖了首饰吧,买不到《游春图》,我躺着站着都没意思。”

潘素开始犹豫,张伯驹跳起来说:“你答应了…不能反悔,我们现在就去卖首饰,再晚《游春图》可就被别人抢了。”

买完《游春图》,张伯驹从贵公子一夜间变成穷光蛋。

但他心甘情愿。

难怪白雨余说:“张伯驹有钱有古董时是张伯驹,没钱没古董时仍然是张伯驹。‘名士’不是钱能买得到的头衔,它是情怀和气度的另一个尊称。”

09

捐了八幅书画给国家,国家回赠了他八顶帽子

1956年,国家号召大家捐钱、买公债,支援国家建设。张伯驹也想尽一份力,但他非但没钱,还因为这些年收藏书画,负债累累。

张伯驹和潘素商量:“我们给毛主席写信吧,捐几件字画给国家,总可以吧?”

很快,两人从半辈子的收藏里挑出最出彩的八件,寄给毛主席。

除了《平复帖》和《游春图》,还有唐杜牧的《张好好诗》、宋范仲淹的《道服赞》、宋蔡襄的《自书诗》、宋黄庭坚的《诸上座》卷、宋吴琚的《诗帖》卷、元赵孟頫的《草书千字文》。

国家要给他20万,其实相对于他卖光家产收藏字画,20万连零头都算不上。

可当时租房度日的张伯驹说:“我不能要。收藏字画,本来就不是要占为己有,是怕它流失海外。”

最后国家只给了张伯驹一张奖状。

可没过一年,1958年,就给他扣了八顶帽子。

把张伯驹打倒,关牛棚,天天逼问他一堆问题。

这帽子一扣就是22年。

晚年张伯驹却没一点怨怼,跟女儿说:“我一辈子收藏书画,都有看走眼的时候,别人看走眼给我扣几顶帽子,算什么呢?”

富了国家,穷了自己。

收时散尽千金不嫌多,散时一件不留没心疼。

别人以怨报德,他以德报怨。

没什么大不了的,国家怎么对他都能宽恕。

这就是张伯驹的贵气。

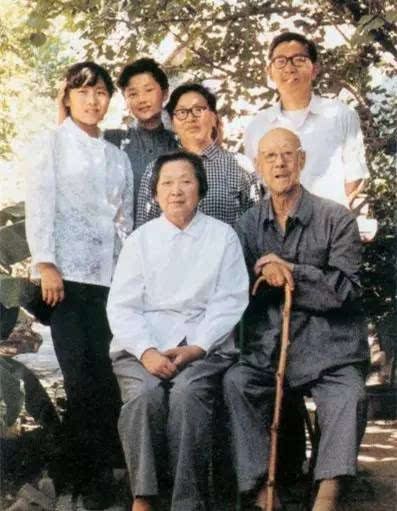

张伯驹女儿一家

评论