王家卫导演的“录音门”事件,无疑是近期娱乐圈最引人深思的风波之一。

它远不止是名人的私德争议,更像一面多棱镜,折射出权力、艺术与人性在特定情境下的复杂互动。

一、事件核心梳理

首先,我们来快速回顾一下事件的几个关键层面:

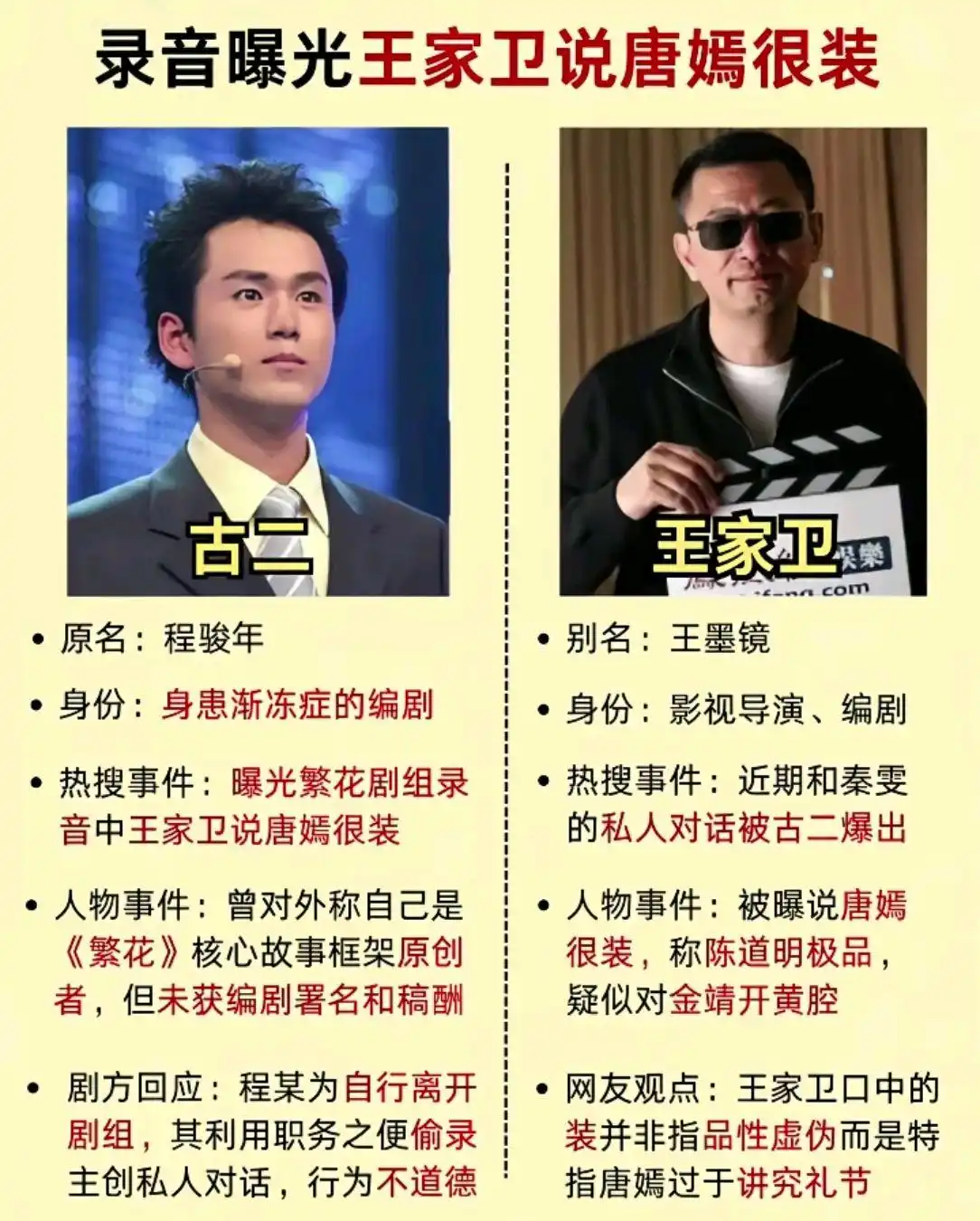

1、源头与核心矛盾:事件源于《繁花》项目的助理编剧古二(程骏年)的维权行动。他指控的核心是编剧署名权被剥夺、劳动成果被无偿占用,以及在工作过程中遭受的不公对待。

2、引爆舆论的“录音”:为了佐证自己的指控,古二公开了多段与王家卫等人的私人谈话录音。这些录音不仅涉及职场不公,更曝光了王家卫、秦雯等主创在私下对话中:

3、对多位合作演员进行负面评价,例如称唐嫣“很装”、评价游本昌老先生“不是省油的灯”、用不雅词汇调侃金靖的身材,并形容陈道明为“阴阳同体”等。

4、提及同行时表现出轻蔑,如嘲讽导演张一白的作品和网络电影《蛇王》“太low”。最新流出的录音还显示,讨论中有人提及陈坤、周迅“在外面骗剧本”,导致两位演员无端被卷入舆论漩涡。

5、剧组的回应:《繁花》剧组发表声明,指责古二为泄私愤恶意公开经过剪辑、失实的录音,其行为导致相关人员遭受网暴,并表示已提交司法机构处理。

6、过往工作方式的再审视:借此事件,王家卫过往一些备受争议的片场行为也被重新提及并审视,例如被指扣留宋慧乔护照、被配音演员指控涉嫌肢体骚扰等。这些以往被“艺术追求”光环所掩盖的细节,在此次风波中引发了关于权力边界的广泛讨论。

二、事件背后的人性与行业反思

这次事件之所以引发如此广泛的社会讨论,是因为它触及了多个深刻的人性议题和行业积弊。

1. 艺术才华与个人品德的分离

长期以来,社会对“天才”往往存在一种宽容,认为艺术成就可以掩盖道德瑕疵,即所谓“才华至上”论。王家卫的严苛、偏执,以往在艺术滤镜下被美化为“艺术家的执着”。此次事件促使公众反思:我们是否应该无条件地将艺术成就与个人品德分开看待?二者的边界又在哪里? 当艺术家的行为触及伦理底线时,才华不应再成为其免责的通行证。

2. 权力结构下的傲慢与双面性

录音揭示了在不对等的权力关系中,上位者可能表现出的傲慢。王家卫作为享有盛誉的导演,在私人场合对他人的随意评判,暴露了其职业形象与私下言行之间的巨大反差。这种反差,正是权力不受约束时的一种表现。同时,爆料者古二作为弱势方,在常规维权途径(发文、协商)失效后,选择以“不体面”的曝光方式来争取公正,这也反映了在权力结构失衡下,维权机制的无奈与困境。

3. “神化”的代价与祛魅

王家卫的成功,绝非一人之功,而是摄影师杜可风、剪辑师张叔平、配乐师梅林茂以及众多杰出演员等顶级创作者合力的结果。然而,媒体和公众的“造神”运动,常常将集体的荣耀过度集中于导演一人身上。当过度神化的个人光环遮蔽了团队中其他人的付出,甚至掩盖了不当行为时,一旦真相暴露,“神话”的破灭就会更加彻底。这次事件是一次对“导演神话”的彻底祛魅。

4. 隐私、伦理与“正义”的边界

事件也引发了关于隐私与伦理的争论。一方面,偷录并公开私人对话,确实侵犯了隐私权,甚至可能涉及法律问题。但另一方面,当爆料者声称所有正当救济途径均已失效,将此作为反抗不公的最后手段时,其行为又具备了某种“吹哨人”的复杂性。然而,录音内容牵涉大量无关的第三方(如多位演员),导致他们无端受害,这又让此种维权方式的正义性打了折扣。这其中涉及的道德困境,值得深思。

5. 行业生态的缩影与潜规则

此次事件,也是影视行业某些潜规则的一次公开曝光。诸如编剧等底层创作者权益得不到保障、以艺术之名行压榨之实等现象,在行业内可能长期存在。古二的遭遇,并非孤例,而是许多无名创作者的缩影。向太(陈岚)在直播中提及王家卫拍电影让投资人亏损的往事,也从侧面反映了其工作方式与商业规则之间的张力。

三、总结

“录音门”事件,摔碎的不只是一副墨镜,更是一种不容置疑的权威幻觉。它告诉我们:

在权力关系中,谦逊与尊重是任何才华都无法取代的品德。

艺术的璀璨光芒,不应成为照亮他人却燃烧自己的借口,健康的创作生态需要建立在明确的规则与平等的尊重之上。

作为观众,我们或许无法,也无需将艺术家的人格与作品完全割裂,但可以保持独立的审美与批判性思考,不再盲目崇拜任何一个被神化的符号。

这次风波,对王家卫个人是一场声誉危机,但对整个行业和公众而言,则是一次难得的集体反思,促使我们重新审视才华、权力与品德之间应有的平衡。

评论